La situation en Bosnie, dix ans après les Accords de Dayton

La situation en Bosnie, dix ans après les Accords de Dayton

GENEVE, 21 novembre (UNHCR) - Les Accords de paix de Dayton, datant aujourd'hui de dix ans, sont arrivés trop tard pour des centaines de milliers de personnes tuées dans le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Trop tard pour les victimes du massacre de Srebrenica. Trop tard pour des centaines de milliers de personnes déplacées et de réfugiés qui ne rentreront jamais chez eux et qui ne sont pas prêts d'oublier les blessures mentales et physiques dues à ces atrocités sans nom qui se sont produites dans un petit pays montagneux du centre des Balkans.

Bien plus de dix ans seront utiles pour mesurer les succès et les échecs des Accords de Dayton et leurs conséquences. Comme l'a dit récemment le Haut représentant en Bosnie, Paddy Ashdown, « nous avons oublié combien il est long de rassembler des communautés ravagées par la guerre. La cicatrisation se mesure toujours en décennies ».

Quelques soient les imperfections de Dayton, des effets positifs sont cependant indéniables : dans l'ensemble des Balkans, 2,5 millions de personnes sont rentrées chez elles, notamment plus d'un million en Bosnie-Herzégovine depuis la signature des Accords de Dayton. Cinq milliards de dollars ont été dépensés ces dernières années pour aider le pays. Environ la moitié des 500 000 maisons de Bosnie détruites par la guerre ont été reconstruites ou remplacées. Quelque 200 000 contestations de propriété ont été réglées pacifiquement.

Ray Wilkinson, rédacteur du magazine « Réfugiés », était porte-parole de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés à Sarajevo en 1992-93, alors que les combats, les atrocités et ce que l'on appelait « le nettoyage ethnique » se répandaient de communauté en communauté, finissant par engloutir la nation entière.

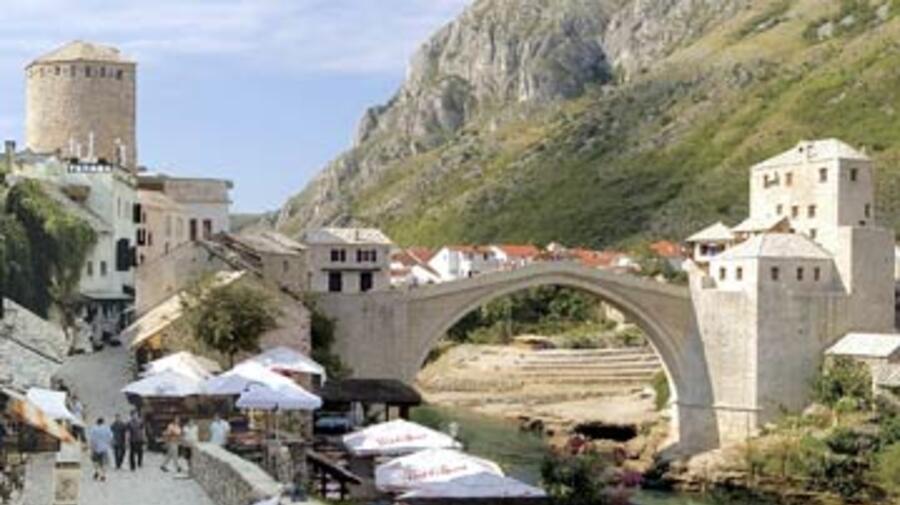

Dix ans après les Accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre en 1995, il est retourné prendre le pouls de ce pays lors d'un voyage en Croatie, Bosnie et Serbie-Monténégro - trois des quatre Etats qui constituaient l'ancienne Yougoslavie avant qu'elle n'implose de façon si destructrice dans les années 90. Ce voyage, qu'il raconte dans le dernier numéro du magazine, « a mis en évidence toutes les contradictions post-Dayton dans la région - les espoirs et les problèmes du retour, les difficultés pour survivre, la renaissance de liens amicaux, l'animosité toujours palpable datant de la guerre et les peurs d'un futur toujours incertain ».

Les Accords de paix de Dayton ont été acceptés par les gouvernements de Bosnie-Herzégovine, Croatie et de l'ancienne République fédérale de Yougoslavie sur la base militaire aérienne de Wright-Patterson à Dayton, dans l'Ohio, le 21 novembre 1995 et ensuite signés à Paris le 14 décembre.

Selon les termes des Accords, les parties acceptaient de respecter la souveraineté de chacun, de maintenir le cessez-le-feu en Bosnie, de retirer les forces militaires derrière des lignes de séparation approuvées, de mettre en place une nouvelle constitution et d'organiser des élections présidentielles et législatives.

La capitale Sarajevo a été réunifiée, un gouvernement central a été établi mais - c'est l'une des plus grandes controverses - deux entités séparées ont été également reconnues à l'intérieur du pays, reflétant sa réalité ethnique : ce que l'on appelle la République serbe de Bosnie (Republika Srpska) et la Fédération croato-musulmane.

En 1991, au début de la guerre des Balkans, le Secrétaire général des Nations Unies avait désigné l'UNHCR comme agence humanitaire chef de file pendant la situation d'urgence. Selon les Accords de Dayton, l'agence pour les réfugiés allait encore être sollicitée pour continuer les efforts d'assistance pour des millions de personnes déracinées par les combats pour leur permettre de rentrer chez elles.

Bien que ces Accords soient spécifiques à la Bosnie-Herzégovine, leur impact politique, militaire et humanitaire a finalement concerné toute la région des Balkans.

Le défi humanitaire était expliqué dans l'Annexe 7 des Accords de Dayton et les points les plus importants sont les suivants :

En sa qualité d'organisation chef de file, l'UNHCR est « chargé de coordonner les activités de toutes les organisations participant aux opérations de rapatriement », et d'élaborer « un plan favorisant le retour progressif et dans les meilleurs délais des réfugiés et des personnes déplacées ».

« Tous les réfugiés et personnes déplacées ont le droit de regagner librement leur lieu d'origine. Ils ont le droit de récupérer les biens qu'ils ont perdus depuis le début des hostilités en 1991 et d'être indemnisés pour tout ce qui ne peut leur être restitué. »

Les rapatriés doivent pouvoir rentrer chez eux « sans s'exposer à des risques de harcèlement, d'intimidation, de persécution, de discrimination, fondés notamment sur leur origine ethnique, leurs croyances religieuses ou leurs opinions politiques ».

Les parties conviennent d'abroger « toutes législations et pratiques administratives à visée discriminatoire » ; de prévenir, à travers les médias et par d'autres moyens, l'incitation à « l'hostilité ou la haine raciale ou religieuse » ; de protéger les minorités et leur accès aux organisations humanitaires ; de poursuivre, limoger ou muter tout fonctionnaire qui viole les droits fondamentaux des minorités.

Les parties s'engagent à créer « les conditions politiques, économiques et sociales » requises pour encourager les retours et la réintégration, et, élément essentiel, les Accords mettent en place une Commission des réfugiés et des personnes déplacées pour régler les réclamations et contestations foncières, dont le nombre pourrait atteindre des centaines de milliers.