VIH/SIDA, donner un visage à l'épidémie

VIH/SIDA, donner un visage à l'épidémie

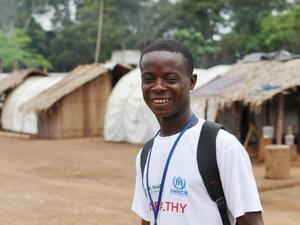

KINSHASA, République démocratique du Congo, 3 décembre (UNHCR) - L'expression usuelle « Voir pour le croire » s'applique aussi aux réfugiés du camp de Kilueka dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Lors de la Journée mondiale du SIDA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés a décidé de leur ouvrir les yeux en donnant un visage à la maladie.

Lundi, deux congolais originaires de la capitale de RDC, Kinshasa, ont volontairement pris la parole pour évoquer leur vie avec le VIH/SIDA devant les réfugiés angolais du camp de Kilueka. Cette session de sensibilisation a été initiée par l'UNHCR avec l'aide de Forum SIDA et du Réseau des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Justine Kiyumba, elle-même séropositive, a d'abord pris la parole, elle est veuve, âgée de 35 ans et a perdu son mari du SIDA en 2000. Depuis le décès de son mari, elle s'est impliquée pour lutter contre la maladie en informant les autres et en encourageant les communautés à soutenir et à prendre soin des séropositifs.

« Je vais bien. Mon message pour les réfugiés est qu'il est difficile d'identifier quelqu'un qui est infecté sauf s'il passe un test VIH », dit Mme Kiyumba. « C'est pourquoi j'encourage chacun à passer le test volontairement. »

C'est la troisième fois qu'elle partage son expérience publiquement. « Ce n'est pas facile, mais je dois le faire car j'ai maintenant décidé de m'impliquer dans la lutte contre le SIDA », dit elle. « Je dois convaincre ceux qui ne connaissent rien au VIH que le SIDA existe et que nous devons changer nos comportements. »

Le second intervenant, Aimé Mambumpaka, âgé de 60 ans, dirige une organisation de soutien appelée « Organisation des personnes affectées par le VIH/SIDA » (OPVS). Il vit avec le VIH depuis plus de 10 ans et a décidé de sensibiliser les gens aux problèmes du SIDA.

« Vous avez ceux qui sont séronégatifs, ceux qui sont séropositifs et ceux qui ignorent tout du VIH », dit il, soulignant le besoin d'éducation pour ces derniers. « Je veux inciter les gens à aller passer un test de dépistage et je veux aussi dire aux séropositifs qu'ils doivent s'efforcer de penser à autre chose pour rester optimistes. » Partageant sa propre expérience, il a dit et redit qu'il mène un vie normale parce qu'il a réussi à se débarrasser de la honte, ce qui l'a aidé psychologiquement. Il a ajouté, « j'ai abandonné mon travail pour éduquer les autres sur le SIDA ».

Le Docteur Dieudonné TS Yiweza, le coordinateur régional de l'UNHCR en Afrique centrale pour les programmes VIH/SIDA, a expliqué sa décision d'organiser cette session, « nous pensions qu'en faisant venir des personnes malades, extérieures au camp, les réfugiés les plus sceptiques finiraient par croire que le SIDA existe vraiment. Nous devons éviter la stigmatisation aux réfugiés séropositifs ».

Il a ajouté, « il y un a priori très fort contre les victimes du VIH dans les camps. Partout où nous avons mené des campagnes de sensibilisation, des réfugiés sont venus nous voir pour nous désigner qui est infecté dans le camp, qu'ils évitent afin de ne pas être contaminés ».

La confidentialité est la clé pour encourager plus de réfugiés à passer volontairement un test de dépistage, aussi l'UNHCR a imposé un principe de stricte confidentialité entre l'équipe médicale et les personnes dont le résultat du test est positif.

Dans la plupart des camps de la région, l'agence a mis en place des centres de dépistage volontaire gratuits où les réfugiés, en moyenne sept par mois, se rendent peu à peu. « Les femmes sont les plus volontaires pour venir et se faire dépister pour le VIH », dit le Dr Yiweza. « Se rendre à un test de dépistage est une décision difficile à prendre, bien souvent les réfugiés ne viennent qu'après plusieurs sessions de sensibilisation. »

L'UNHCR a également assuré la promotion des tests de dépistage volontaires chez les femmes enceintes dans les camps de réfugiés. Les réfugiées enceintes séropositives peuvent se rendre dans les hôpitaux gouvernementaux locaux pour obtenir de la Nevirapine, un médicament agissant contre la transmission mère-enfant du virus de VIH. Une femme de 38 ans réfugiée du Congo-Brazzaville et mère de deux enfants a reçu un traitement en août à la Nevirapine. Elle est maintenant de retour dans le camp de Kimanza avec son bébé, qui va bien, alors qu'elle-même poursuit son traitement anti-tuberculeux.

Plus que jamais, information et prévention demeurent les meilleurs traitements. Les équipes de l'UNHCR sur le terrain ont noté que les réfugiés angolais de retour chez eux étaient mieux informés sur le VIH/SIDA, après de nombreuses sessions de sensibilisation dans les camps de leur pays d'accueil.

« Nous espérons qu'avec cette sensibilisation, les réfugiés contribueront à l'éducation sur le VIH/SIDA en Angola après le retour dans leur patrie », a dit Laurie Bruns, coordinatrice régionale de l'UNHCR pour les programmes VIH/SIDA, basée en Afrique du Sud.