CAPÍTULO 3:

EDUCACIÓN TERCIARIA

FUERA DE ALCANCE

Weam (izquierda), de 19 años, y Diala (derecha), de 18, refugiadas sirias, llegaron al Líbano en 2015. Weam está completando su primer año en Ciencias de la Computación en la Universidad Libanesa y Diala es estudiante de biología de primer año, ambas gracias a una beca DAFI. © ACNUR / ANTOINE TARDY

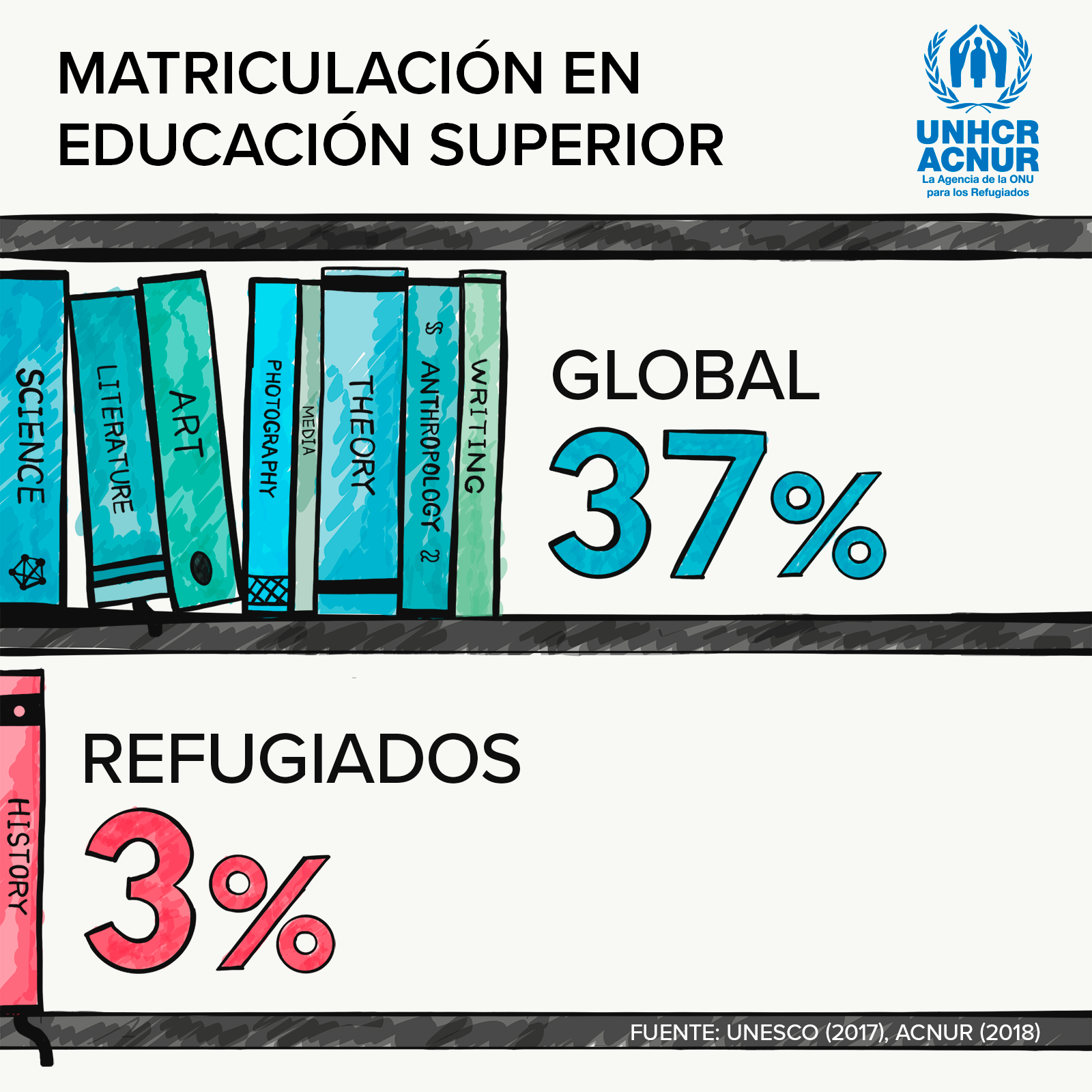

Debería ser un motivo de celebración: en 2018 hubo un gran aumento en el número de refugiados que se inscribieron en educación superior. En realidad, la subida de un 1 a un 3% en inscripciones, aunque va en la dirección correcta, palidece al lado del dato global absoluto, un 37%. La brecha entre las oportunidades de educación secundaria para los refugiados y para los no refugiados es tan amplia que las consecuencias en la educación superior continúan siendo dramáticas.

A lo largo de los últimos tres años, los datos señalaron un problema aparentemente insalvable: solo 1 de cada 100 refugiados de la edad en cuestión se había inscrito en alguna forma de educación superior, una cifra que parecía imposible de modificar. Hasta ahora. El pequeño pero significativo aumento al 3% en inscripciones en 2018 significa que ahora hay un total de 87.833 estudiantes refugiados de educación superior. Con la provisión de educación secundaria en gran parte estancada, esta mejora se debe en gran medida a una mayor aceptación por parte de los estados, las instituciones de educación superior y sus organizaciones colaboradoras de la importancia de la educación superior a la hora de formar líderes entre la población de refugiados. La educación superior conectada, donde los programas digitales se combinan con la enseñanza y la tutoría, sigue ampliando las oportunidades para quienes no pueden acceder a una universidad. Y la obtención de datos sobre las inscripciones de refugiados está mejorando a medida que el tema marca la agenda.

Todo esto ha llevado a una mayor inversión y a un número mayor de becas, subvenciones y programas innovadores de aprendizaje conectado. Como estas oportunidades crecen, los proveedores de educación también generan un ambiente más acogedor para los estudiantes refugiados.

Aun así, el 3% sale malparado frente a la estadística total para la juventud del mundo. Y todavía está muy lejos del objetivo de ACNUR de ver al 15% de la población de refugiados aptos cursando educación superior para el año 2030[1].

Incluso para aquellos que lograron sortear las muchas trabas y terminaron su educación secundaria, la demanda de títulos, la educación conectada y los programas vocacionales siguen quedando lejos. Por ejemplo, el programa DAFI[2], financiado por el Gobierno alemán y otros socios, solo puede otorgar becas a 1 de cada 5 solicitantes. Sin duda, el apetito por la educación superior es fuerte entre los refugiados y continúa en gran medida insatisfecho.

Para las niñas y mujeres refugiadas, la posibilidad de obtener una educación superior es menor aún. El 41% de los refugiados que se inscriben en los programas de becas DAFI son mujeres; en cambio, según los datos de la UNESCO, en tres cuartos de los países del mundo había más mujeres que hombres graduados de la educación superior. Puede verse cierto progreso en las estudiantes refugiadas sirias, donde la inscripción de mujeres representa el 52%, pero hace falta mucho más para ayudarles a enfrentar las convenciones sociales y culturales que les impiden alcanzar su potencial.

© ACNUR / GORDON WELTERS

Justo un año después de su llegada a Berlín, Alemania, en 2015, Ehab Badwi, un refugiado sirio de 26 años, formó la Asamblea de la Juventud Siria, una red en línea que brinda a los futuros estudiantes acceso a la educación superior. Tres años después, cerca de 40.000 jóvenes sirios forman parte del grupo de Facebook de la red y 12.000 personas completaron cursos en línea.

«Estamos tratando de construir la paz en Siria de forma no política. Hablamos sobre cómo la educación y el desarrollo pueden ser clave para eso”, cuenta Ehab.

Obstáculos a cada paso

Los certificados, los idiomas y el costo constituyen unas de las mayores barreras para la educación superior para quienes terminan la escuela secundaria. Durante la huida, muchos refugiados pierden o dañan los documentos que demuestran sus calificaciones o su aprendizaje previos, mientras que los países donde buscan refugio pueden no reconocer formalmente los certificados emitidos en su país de origen. En segundo lugar, las demandas académicas de la educación superior necesitan de habilidades lingüísticas avanzadas. Dominar un nuevo idioma a este nivel puede llevar meses o incluso años. En tercer lugar, el alto costo de la educación terciaria puede disuadir o excluir a muchos estudiantes, especialmente si, como sucede en algunos países, a los refugiados se les pide pagar las tarifas de estudiantes internacionales más altas. Al valorar estos costos frente a las obligaciones de trabajo con las que compiten (que a menudo son más apremiantes), es fácil ver por qué un número tan reducido de refugiados llega a la educación superior.

Iqra Ali Gaal, de 25 años, refugiada somalí, asiste a clases de inglés como parte del programa de instrucción lingüística para los recién llegados a Canadá en el College Boreal en Hamilton, Canadá. © ACNUR / CHRIS YOUNG

Sin embargo, el acceso a la educación superior cambia la vida. Abre nuevos horizontes y crea oportunidades que parecerían haber desaparecido en el caos del desplazamiento. Cuando está vinculado al derecho al trabajo, es un poderoso agente para el desarrollo sostenible, ya que ofrece una ruta hacia la inclusión socioeconómica en los países de acogida y una menor dependencia de la ayuda humanitaria. En resumen, hace que los refugiados pasen de ser personas dependientes financiera y socialmente a ser miembros autosuficientes de la sociedad.

Sin embargo, en 2018, alrededor del 50% de los países de acogida no permitían a los refugiados trabajar[3], una política contraproducente que implica que los refugiados que superaron todos los obstáculos para acceder y completar la educación superior se encuentran en un limbo, impedidos de usar sus habilidades y alcanzar su potencial.

Para derribar este muro, el programa DAFI está evolucionando a un esquema llamado DAFI+, que tiene como objetivo involucrar a las autoridades nacionales, empresas y organizaciones de trabajo para ayudar a los refugiados a superar este problema. DAFI+ está haciendo una prueba piloto en Pakistán con apoyo de la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), y en 2018 colocó a docenas de graduados refugiados en puestos de trabajo y pasantías. El objetivo es inspirar proyectos similares en todo el mundo.

Farzana, de 21 años, refugiada afgana, recibió una beca DAFI en 2016 que le permitió completar su licenciatura en Farmacia en Islamabad, Pakistán. Se graduó en 2018 con excelentes calificaciones y terminó en segundo lugar en sus exámenes finales. Gracias a DAFI+, ahora Farzana puede poner en práctica sus habilidades como farmacéutica clínica mediante una residencia en el Hospital Medicure de Islamabad. © ACNUR / ASIF SHAHZAD

Cerrando la brecha

Para lograr el objetivo de 2030 en educación superior, en primer lugar, los refugiados deben tener un acceso mucho mayor a una educación secundaria de calidad. Después, como mínimo, quienes completan la escuela secundaria deben poder solicitar e inscribirse en la educación superior en las mismas condiciones que los estudiantes nacionales.

Además, los refugiados necesitan apoyo adicional para cubrir los costos desalentadores de la educación. Las universidades y otras instituciones que ofrecen becas, ayudas y servicios de apoyo para estudiantes de entornos marginados deben extenderlos a los refugiados. Las becas para refugiados en su país de acogida y en el extranjero deben considerar el costo total de la inscripción y de vida, incluido el posible impacto económico en la familia del alumno cuando está estudiando a tiempo completo y no está libre para trabajar.

El sector privado también tiene un rol que desempeñar, al convertirse en inversionista clave para la educación superior de los refugiados. En 2018, solo el 10% del presupuesto de DAFI fue financiado por el sector privado[4]. El sector privado podría ir más lejos ayudando a los graduados refugiados a encontrar opciones de empleo adecuadas, ofreciéndoles pasantías, programas de formación, orientación profesional y, cuando fuera posible, empleos.

Los estudiantes refugiados de la República Democrática del Congo participan en el programa Kepler’s Iteme en Huye, Ruanda, que ayuda a los refugiados y estudiantes de la comunidad de acogida a mejorar en Inglés y Matemáticas, lo que aumentará sus probabilidades de ser admitidos en los programas de educación superior. © JULIA CUMES

Las barreras sociales y económicas que mantienen a las niñas rezagadas en cada etapa son también una realidad en el nivel de la educación superior, y exigen esfuerzos adicionales si se quiere superarlas. En Ruanda, por ejemplo, el programa Kepler’s Iteme («puente» en kinyarwanda) ayuda a las niñas de secundaria en la transición hacia una educación superior al ofrecerles capacitación extra en Inglés, Matemáticas y Estudios de Computación e Información para mejorar sus opciones de pasar el proceso de admisión, al mismo tiempo que les ayuda cuando se postulan para la educación terciaria en Ruanda. Iteme asistió a unas 140 estudiantes en 2018, de las cuales 40 eran ruandesas de entornos vulnerables. A finales de año, el 40% del grupo de estudiantes se había inscrito con éxito en la educación superior.

La educación superior no es un lujo, sino una inversión esencial para hoy y para el futuro. Da a los jóvenes refugiados la perspectiva, la madurez y la experiencia que necesitan para convertirse en conciliadores, en actores políticos, en maestros y en modelos a seguir. Da a las mujeres la base para participar en la sociedad en condiciones de igualdad con los hombres. Y forma a las personas que contribuyen a sus comunidades de acogida, que dan voz a sus compañeros refugiados y que un día reconstruirán sus países de origen.

ESTUDIO DE CASO: KENIA

La tecnología conecta a los refugiados somalíes con la universidad en Canadá

A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, un grupo de refugiados del campamento de Dadaab, en Kenia, está estudiando en la Universidad de York, en Canadá. Ahora, el programa se está ampliando de siete estudiantes de maestría a 60.

Abdikadir Bare Abikar, de 29 años, refugiado somalí, está cursando una maestría en Educación por la Universidad de York, en Canadá. Estudia en línea desde el campamento de refugiados de Dadaab, en Kenia, donde vive con su esposa y sus tres hijas. © ACNUR / ANTHONY KARUMBA

Abdikadir Bare Abikar, de 29 años, está a punto de terminar su maestría en Educación por la Universidad de York en Canadá.

Puede que este hecho no sea particularmente reseñable; lo reseñable es que lo está haciendo a 12.000 kilómetros de Toronto. Desde 2013, Abdikadir estuvo estudiando en línea desde el lejano campo de refugiados Ifo, en Dadaab, Kenia. Es uno de los siete estudiantes refugiados inscritos en una maestría desde un campamento con más de 200.000 personas.

Diariamente, Abdikadir camina durante casi dos horas por los caminos de arena y piedra de Dadaab hasta el laboratorio de computación, donde se conecta a la plataforma de aprendizaje en línea que le permite hablar con sus compañeros y maestros.

“La educación cambia a una persona. A mí me transformó”, dice Abdikadir, quien ahora es profesor asistente para la nueva generación de estudiantes en el campamento. Recientemente fue coautor de un artículo en Forced Migration Review, la revista editada por el Centro de Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford, y actualmente se ocupa en escribir un capítulo para un libro que explica cómo Dadaab se ha beneficiado de la tecnología.

Sus maestros de la Universidad de York no podrían estar más orgullosos. Don Dippo, profesor de Educación en York, explica: «Los refugiados que fueron entrenados están ahora en condiciones de reemplazar a la facultad que les enseñó hace años». Y añade con una sonrisa:

«Estoy esperando el día en que Abdikadir sea mi profesor y yo sea su profesor asistente».

Abdikadir sabe que lo suyo contradice los pronósticos. A nivel mundial, solo el 3% de los refugiados logra acceder a la universidad. Y el camino que lo llevó hasta allí ha sido terrible.

A la edad de 10 años Abdikadir ya era huérfano. Su padre murió por enfermedad y a su madre la asesinaron miembros de una milicia en Somalia. Temiendo por su seguridad, el hermano mayor de Abdikadir, Adam, que entonces solo tenía 15 años, huyó con él a Kenia. Hallaron refugio en Dadaab. De eso hace 20 años.

Tan pronto como llegó al campamento, Abdikadir se inscribió en la escuela primaria. Con la ayuda de su hermano destacó en sus estudios. Pero incluso para aquellos que acaban la escuela secundaria, ya un logro en sí mismo, acceder a la educación superior desde un sitio tan remoto como Dadaab no es fácil.

La tecnología ofreció una solución. Estudiando en línea, Abdikadir obtuvo un certificado de enseñanza de la Universidad Kenyatta de Kenia, una de las 23 universidades que forman parte del Consorcio para la Enseñanza Conectada en situaciones de Crisis (CLCC), copresidido por ACNUR. Hoy, más de 12.000 estudiantes de todo el mundo cursan estudios apoyados por el Consorcio.

Abdikadir no se detuvo allí. Decidido a continuar su educación, solicitó un programa de licenciatura en Arte en la Universidad de York, otro miembro del Consorcio para la Enseñanza Conectada en situaciones de Crisis, y fue aceptado. Ahora también está haciendo su maestría allí.

Abdikadir subraya que estudiar en línea no le priva de la experiencia del campus universitario. Sigue la mayoría de sus cursos cara a cara con sus profesores e interactúa constantemente con sus compañeros de York. “Aprendemos los unos de los otros e intercambiamos ideas en las plataformas de aprendizaje. Los estudiantes de doctorado también me ayudan generosamente corrigiendo mis tareas”, explica.

Incluso fue elegido como uno de los representantes de la Asociación de Graduados de York.

“Soy el coordinador de Tecnología de la Información. Desde Dadaab, ayudo a mejorar los protocolos de redes sociales de la Universidad de York».

Abdikadir tiene grandes expectativas para su futuro y el de sus tres hijas, de tres años y medio, cuatro y cinco. “Tan pronto como cumplan cuatro años, las llevaré a la escuela”.

Quiere utilizar su educación para hacer la diferencia. “Un día, seré agente de cambio y regresaré a mi tierra natal, Somalia. Quiero aplicar nuevas ideas y ayudar a llevar la educación a las comunidades fuera de las ciudades», dice.

«Sin educación, los ojos de una persona siempre están cerrados».

ESTUDIO DE CASO: COLOMBIA

A punto de convertirse en médico, Daniela tuvo que aplazar sus sueños profesionales para sostener a su familia

Muchos refugiados y migrantes venezolanos en Colombia están estudiando en el país vecino. Sin embargo, sin documentos oficiales de sus estudios anteriores—que son casi imposibles de obtener en Venezuela hoy en día—alumnos venezolanos en Colombia pueden verse imposibilitados de inscribirse en los exámenes para entrar a la facultad, poniendo así en riesgo sus futuros.

Daniela Puente, de 22 años, huyó de Venezuela en 2018 cuando le faltaban pocos cursos para graduarse de la escuela de Medicina. Actualmente trabaja como mesera en Bogotá, Colombia, con la esperanza de juntar el dinero suficiente para regresar algún día a la universidad. © ACNUR / HELENE CAUX

Daniela Puente siempre soñaba en ser médica.

En su cuarto año de la facultad, estaba muy cerca de la meta. Pero justo en ese momento, la crisis en Venezuela se puso crítica.

Su vida se volvió un caos, y como 4,2 millones de sus compatriotas, Daniela se tuvo que marchar del país. Y ahora, ese futuro que tenía tan claro desde su infancia se ha vuelto turbio e incierto.

El sueño de ser médica comenzó a esfumarse cuando cursaba su penúltimo año de la facultad de medicina en Mérida, su ciudad natal en la región occidental de Venezuela.

De repente, la cantina universitaria dejó de servir los desayunos de siempre. En vez de los huevos, las arepas, las panquecas y la fruta que siempre les había brindado a los estudiantes, la cafetería comenzó a repartirles vasos de leche tibia.

Para Daniela, estos vasos de leche se volvieron un símbolo de la crisis que había convertido su facultad en un pueblo fantasma—desertada tanto por los estudiantes como por los profesores, que huían del país—y empobrecido a su familia, que antiguamente había llevado una vida de clase media.

“Mi familia es lo más precioso que tengo en la vida, entonces sabía que tenía que sacrificar mis sueños para que ellos sobrevivieran”, dijo Daniela, de 22 años.

Marcharse implicaba dejar la carrera para la cual había hecho tantos sacrificios, compaginando los estudios con un trabajo a tiempo parcial como una mesera durante sus años en la facultad de medicina. Daniela pensaba que si lograba establecerse en Colombia, a lo mejor podría inscribirse en una facultad colombiana para cursar las pocas materias que le faltaban para terminar su título y, por fin, convertirse en médico.

En febrero de 2018, Daniela consiguió salir de Venezuela. Gastó todos sus ahorros en el pasaje del autobús a Bogotá y llegó a la capital colombiana con 10.000 pesos, o US$3, en el bolsillo.

Se dio cuenta casi de inmediato que su plan no iba a funcionar. En Colombia, las facultades públicas le pedían una visa de estudiante, su diploma de la escuela secundaria y los transcritos autenticados—documentos oficiales que son casi imposibles de obtener en la Venezuela actual. Las facultades privadas, más flexibles en cuanto a la documentación exigida, resultaban imposiblemente caras.

Problemas como los que enfrenta Daniela son trágicamente comunes entre los más de 4 millones de venezolanos que se han visto obligados a salir de país, huyendo de la inestabilidad económica y la crisis de seguridad pública y el colapso del sistema de salud.

Un informe de ACNUR, basado en entrevistas con casi 8.000 venezolanos que han salido del país, sugiere que menos que la mitad de los niños venezolanos que viven en el extranjero están inscritos en la escuela. Entre las explicaciones de esta tasa desalentadoramente baja están “la falta de documentos, cupos limitados en las escuelas públicas y una escasez de recursos para pagar la matrícula”.

En Colombia, el país con el mayor número de refugiados y migrantes venezolanos, las autoridades han tomado algunas medidas para mejorar la situación. Algunas escuelas primarias y secundarias han adoptado la política de inscribir a todos los niños venezolanos, sin tener en cuenta su documentación o su estatus legal en el país. En el distrito de Bogotá, por ejemplo, el número de niños inscritos en las escuelas públicas ha disparado, subiendo más del 600 por ciento, de 3.800 alumnos venezolanos en agosto del 2018 a 23.000 en mayo del 2019.

Pero aunque representen un buen comienzo, iniciativas como ésta no lo resuelven todo. Sin documentación, los alumnos venezolanos en Colombia todavía no pueden hacer el examen para entrar a la faculta, y tampoco se les otorgan los títulos oficiales.

Son éstos los obstáculos a los que se enfrenta Andrea González, una brillante alumna de 17 que huyó de Venezuela, junto con su familia, a comienzos de su último año de la escuela secundaria. La familia echó raíces en la ciudad colombiana de Cúcuta, que queda cerca de la frontera con Venezuela y se ha convertido en uno de los mayores puntos de entrada para venezolanos en busca de seguridad en el extranjero. Inmediatamente después de encontrar una casa, Andrea y su familia empezaron a hacer campaña con el director de la escuela pública más cercana para que le dejara inscribirse. Como Daniela, la estudiante de medicina, Andrea tampoco tenía la documentación exigida.

Pero fueron persistentes y el director acabó por ceder—aunque la colocó en una clase del noveno año, dos años atrás del nivel en el que había estado en Venezuela.

Impertérrita, Andrea dijo que decidió interpretarlo al revés no como un retroceso, sino más bien como “una oportunidad para aprender más y refinar sus conocimientos”. Ahora en el décimo año, Andrea es la mejor alumna de su clase. Sueña con entrar a la facultad.

Pero a no ser que cambie la ley en breve, Andrea no podrá hacer el examen de entrada por culpa de su estatus legal en Colombia. Y sin el examen, no podrá acceder a ninguna facultad en Colombia.

Aun así, ella permanece optimista.

“Estoy convencida que las cosas cambiarán a tiempo y que la facultad me brindará la oportunidad de hacer el máximo de mi vida”, dijo Andrea.

Daniela también tiene esperanza. Actualmente trabaja como mesera en un restaurante en Bogotá, ganando un poco más que el salario mínimo de US$250 al mes—la mayor parte de lo cual remete a su familia en Venezuela.

“Somos tantos jóvenes que hemos tenido que abandonar nuestros sueños”, dijo. “Pero yo sé que un día voy a conseguir ser médico. No sé cuándo y no sé cómo, pero sé que va a suceder”.